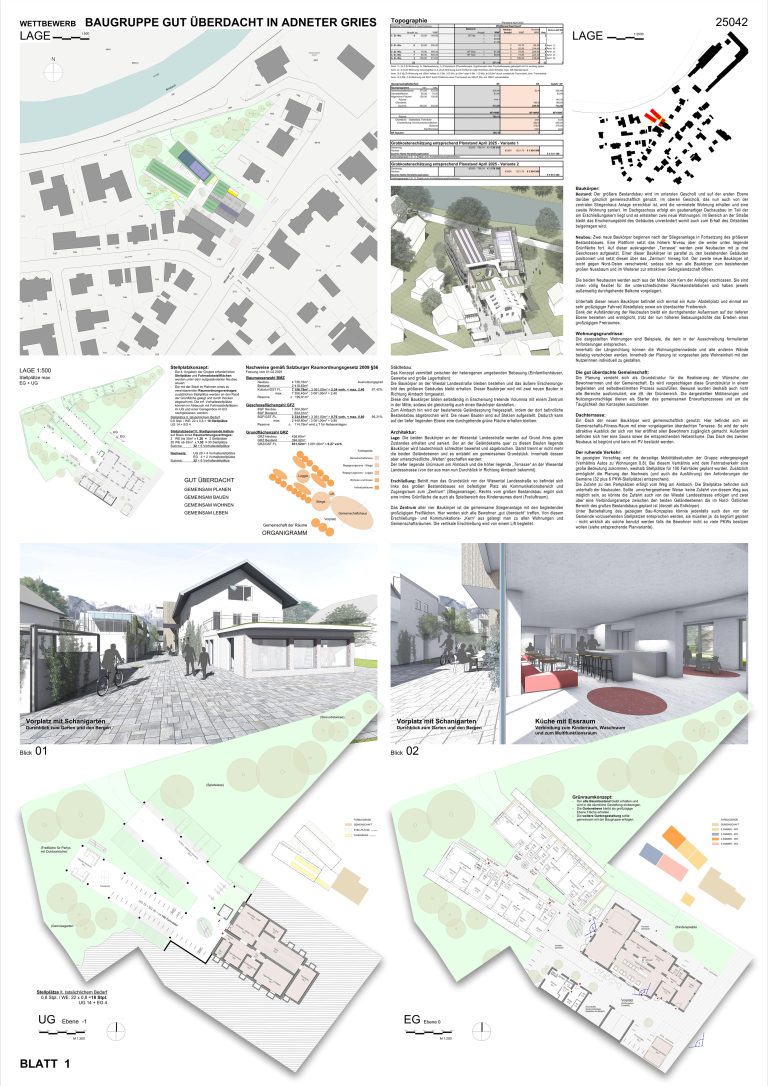

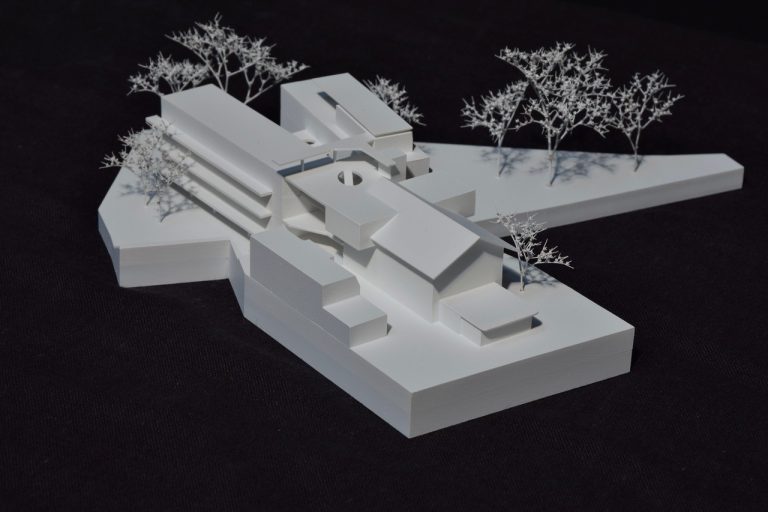

Siegerprojekt eines geladenen Wettbewerbs: „Baugruppe gut überdacht in Adneter Gries“

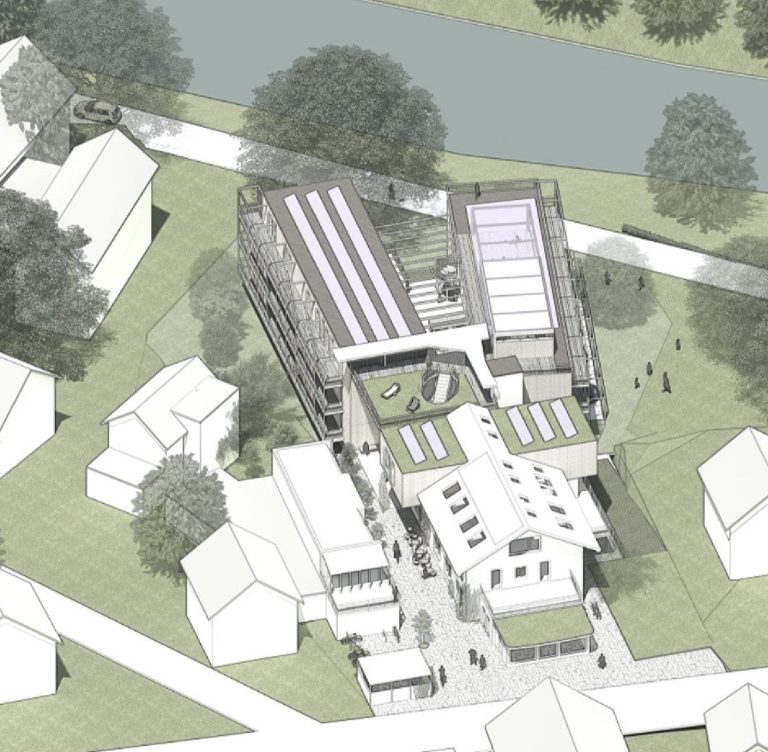

Städtebau

Das Konzept vermittelt zwischen der heterogenen umgebenden Bebauung (Einfamilienhäuser, Gewerbe und große Lagerhallen): Die Baukörper an der Wiestal Landesstraße bleiben bestehen und das äußere Erscheinungsbild des größeren Gebäudes bleibt erhalten. Dieser Baukörper wird mit zwei neuen Bauten in Richtung Alm Bach fortgesetzt. Diese drei Baukörper bilden selbständig in Erscheinung tretende Volumina mit einem Zentrum in der Mitte sodass sie gleichzeitig auch einen Baukörper darstellen.

Zum Almbach hin wird der bestehende Geländesprung freigespielt indem der dort befindliche Bestandsbau abgebrochen wird. Die neuen Bauten sind auf Stelzen aufgestellt. Dadurch kann auf der tiefen liegenden Ebene eine durchgehende grüne Fläche erhalten bleiben.

Architektur

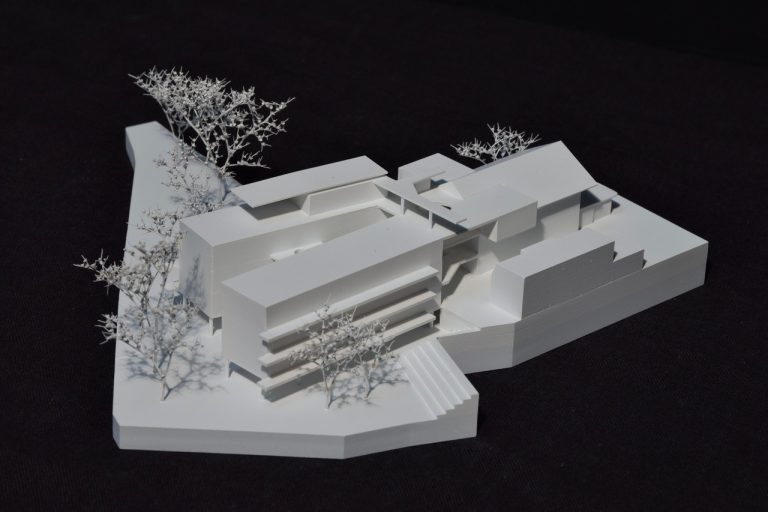

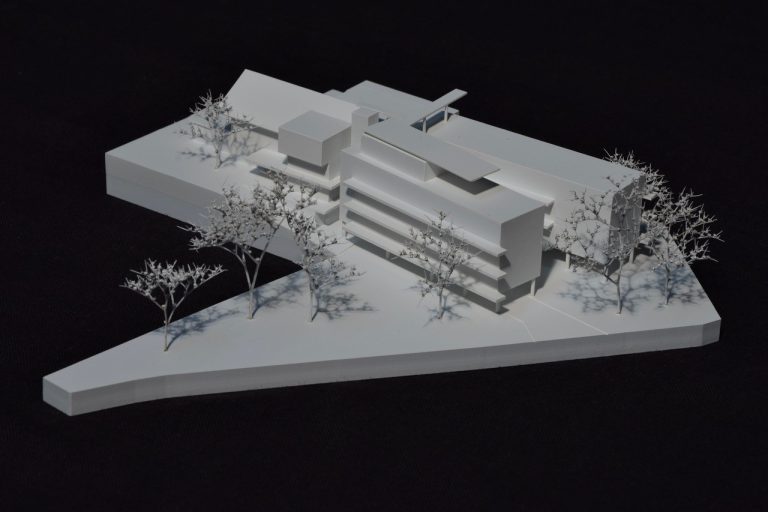

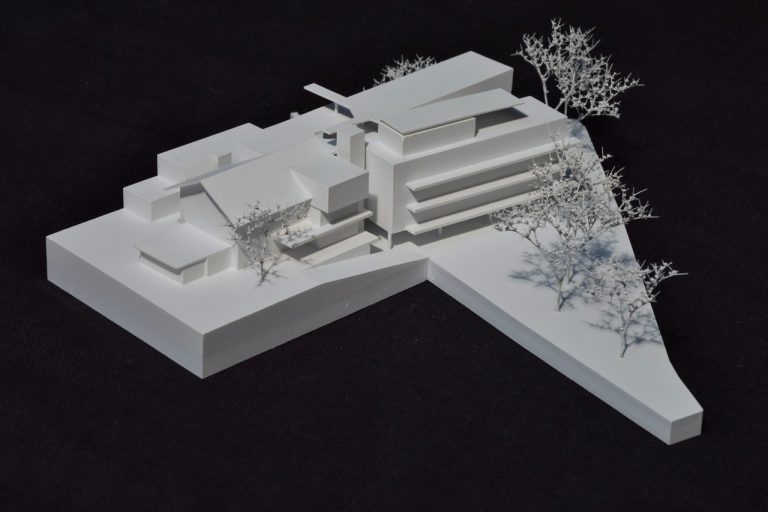

Die beiden Baukörper an der Wiesental Landesstraße auf Grund ihres guten Zustandes und erhalten und saniert werden. Der an der Geländekante quer zu diesen Bauten liegende Baukörper wird bautechnisch schlechter bewertet und abgebrochen. Damit trennt er nicht mehr die -beiden Geländebenen und es entsteht ein gemeinsames Grundstück. Innerhalb dessen aber unterschiedliche „Welten“ geschaffen werden: Der tiefer liegende Grünraum am Almbach und die höher liegende „Terrasse“ an der Wiesental Landesstrasse (von der aus man nun Durchblick in Richtung Almbach bekommt). Betritt man das Grundstück von der Wiesental Landesstraße so befindet sich links des großen Bestandsbaues ein befestigter Platz als Kommunikationsbereich und Zugangsraum zum „Zentrum“ (Stiegenanlage). Rechts vom großen Bestandsbau ergibt sich eine intime Grünfläche die auch als Spielbereich des Kinderraumes dient (Freiluftraum).

Zwei neue Baukörper beginnen nach der Steigen Anlage in Fortsetzung des größeren Bestandsbaues. Eine Plattform setzt das höhere Niveau über die weiter unten liegende Grünfläche fort. Auf dieser auskragenden „Terrasse“ werden zwei Neubauten mit je drei Geschossen aufgesetzt. Einer dieser Baukörper ist parallel zu den bestehenden Gebäuden positioniert und setzt diesen über das „Zentrum“ hinweg fort. Der zweite neue Baukörper ist leicht gegen Nord-Osten verschwenkt, sodass sich nun alle Baukörper zum bestehenden großen Nussbaum und im Weiteren zur attraktiven Gebirgslandschaft öffnen.

Das Zentrum aller vier Baukörper ist die gemeinsame Stiegenanlage mit den begleitenden großzügigen Freiflächen. Hier werden sich alle Bewohner „gut überdacht“ treffen. Von diesem Erschließungs- und Kommunikations- „Kern“ aus gelangt man zu allen Wohnungen und Gemeinschaftsräumen. Die vertikale Erschließung wird von einem Lift begleitet.

Der größere Bestandsbau wird im untersten Geschoß und auf der ersten Ebene darüber gänzlich gemeinschaftlich genutzt. Im oberen Geschoß, das nun auch von der zentralen Stiegenhaus Anlage erreichbar ist, wird die vermietete Wohnung erhalten und eine zweite Wohnung saniert. Im Dachgeschoss erfolgt ein gaubenartiger Dachausbau im Teil der am Erschließungskern liegt und es entstehen zwei neue Wohnungen. Im Bereich an der Straße bleibt das Erscheinungsbild des Gebäudes unverändert womit auch zum Erhalt des Ortsbildes beigetragen wird.

Die beiden Neubauten werden auch aus der Mitte (dem Kern der Anlage) erschlossen. Sie sind innen völlig flexibel für die unterschiedlichsten Raumkonstellationen und haben jeweils außenseitig durchgehende Balkone vorgelagert.

Unterhalb dieser neuen Baukörper befindet sich einmal ein Auto- Abstellplatz und einmal ein sehr großzügiger Fahrrad Abstellplatz sowie ein überdachter Freibereich.

Dank der Aufständerung der Neubauten bleibt ein durchgehender Außenraum auf der tieferen Ebene bestehen und ermöglicht, trotz der nun höheren Bebauungsdichte das Erleben eines großzügigen Freiraumes.

Ein Dach der neuen Baukörper wird gemeinschaftlich genutzt: Hier befindet sich ein Gemeinschafts-Fitness- Raum mit einer vorgelagerten überdachten Terrasse. So wird der sehr attraktive Ausblick der sich von hier eröffnet allen Bewohnern zugänglich gemacht. Außerdem befinden sich hier eine Sauna sowie die entsprechenden Nebenräume. Darüber befindet sich ein PV „Flugdach“ (hohe Effektivität, architektonische Leichtigkeit). Das Dach des zweiten Neubaus ist begrünt und mit PV bestückt.

Die dargestellten Wohnungen sind Beispiele die dem in der Ausschreibung formulierten Anforderungen entsprechen. Innerhalb der Längsrichtung können die Wohnungstrennwände und alle anderen Wände beliebig verschoben werden. Innerhalb der Planung ist vorgehen jede Wohneinheit mit den Nutzerinnen individuell zu gestalten.

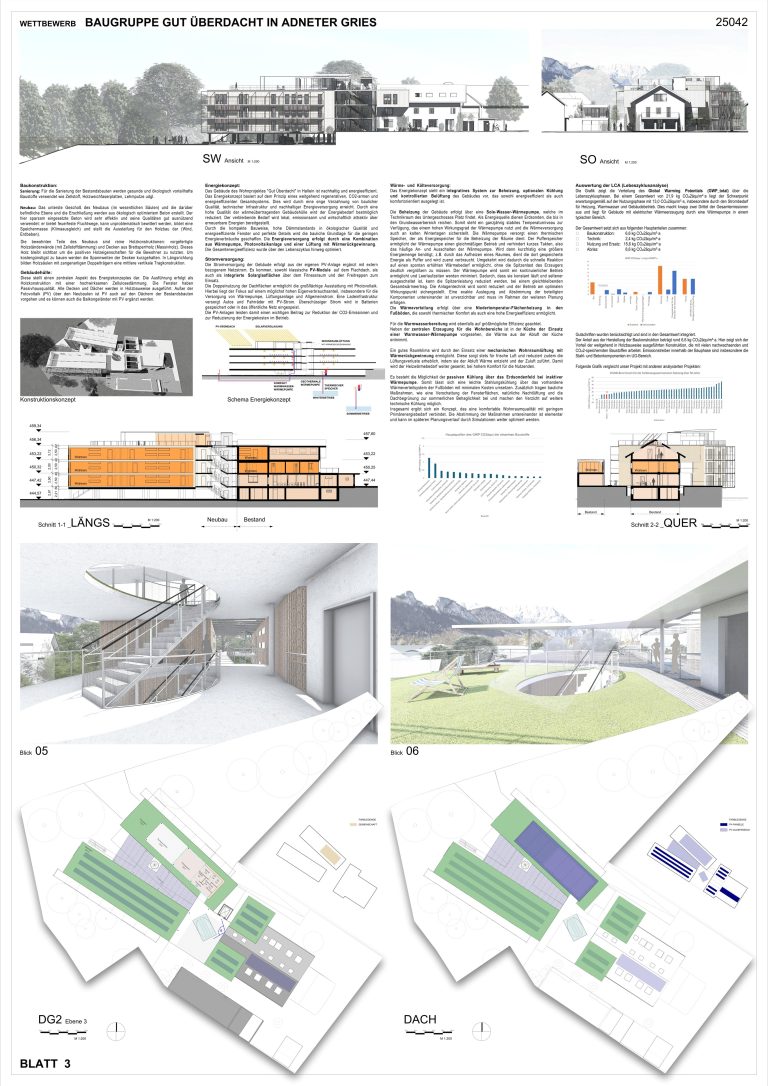

Baukonstruktion

Für die Sanierung der Bestandsbauten werden gesunde und ökologisch vorteilhafte Baustoffe verwendet wie Zellstoff, Holzweichfaserplatten, Lehmputze udgl.

Das unterste Geschoß des Neubaus (im Wesentlichen Säulen) und die darüber befindliche Tragelemente (Säulen und Balken) der Erschließung werden aus ökologisch optimiertem Beton erstellt. Der hier sparsam eingesetzte Beton wird sehr effektiv und seine Qualitäten gut ausnützend verwendet: er ist feuerfest, kann unproblematisch bewittert werden, bildet eine Speichermasse (Klimaausgleich) und stellt die Aussteifung für den Holzbau dar (Wind, Erdbeben).

Die bewohnten Teile des Neubaus sind reine Holzkonstruktionen: vorgefertigte Holzständerwände (mit Zellulose) und Decken aus Brettsperrholz (Massivholz). Dieses Holz bleibt sichtbar um die positiven Holzeigenschaften für die Bewohner zu nutzten. Um kostengünstigst zu bauen werden die Spannweiten der Decken kurzgehalten. In Längsrichtung bilden Holzsäulen mit zangenartigen Doppelträgern eine mittlere vertikale Tragkonstruktion.

Die Stahlstützen der vorgesetzten Balkone sind auf der Platte über dem Erdgeschoss aufgestellt und bilden so eine selbsttragende Konstruktion ohne Unterbrechungen (Kältebrücken oder teure Iso-Körbe) in der Dämmebene der Holzkonstruktion.

Diese Holzkonstruktionen sind verschraubt und daher leicht zerlegbar.

Die kompakten Baukörper und die klare linienförmige Konstruktion erlauben einen sehr hohen Vorfertigungsgrad und damit eine rasche und kostengünstige Errichtung.

Die gut überdachte Gemeinschaft

Die Planung versteht sich als Grundstruktur für die Realisierung der Wünsche der Bewohnerinnen und der Gemeinschaft. Es wird vorgeschlagen diese Grundstruktur in einem begleiteten und selbstbestimmten Prozess auszufüllen. Bewusst wurden deshalb auch nicht alle Bereiche ausformuliert wie zB. der Grünbereich. Die dargestellten Möblierungen und Nutzungsvorschläge dienen als Starter des gemeinsamen Entwurfsprozesses und um die Tauglichkeit des Konzeptes auszutesten.

Der ruhende Verkehr

Im gezeigten Vorschlag wird die derzeitige Mobilitätssituation der Gruppe widergespiegelt (Verhältnis Autos zu Wohnungen 0,8). Bei diesem Verhältnis wird dem Fahrradverkehr eine große Bedeutung zukommen, weshalb Stellplätze für 100 Fahrräder geplant wurden. Zusätzlich ermöglich die Planung den Nachweis (und auch die Ausführung) die entsprechend den Anforderungen der Gemeine (32 plus 6 PKW-Stellplätze).

Die Zufahrt zu den Parkplätzen erfolgt vom Weg am Almbach. Die Stellplätze befinden sich unterhalb der Neubauten. Sollte – unvorhergesehener Weise – keine Zufahrt von diesem Weg aus möglich sein so könnte die Zufahrt auch von der Wiestal Landesstrasse erfolgen und zwar über eine Verbindungsrampe zwischen den beiden Geländeebenen die im Nord- Östlichen Bereich des großen Bestandsbaus geplant ist (derzeit als Erdkörper).

Unter Beibehaltung des gezeigten Bau Konzeptes könnte jedenfalls auch den von der Gemeinde vorzusehenden Stellplatzen entsprochen werden, sie müssten ja – da begrünt geplant – nicht wirklich als solche benutzt werden falls die Bewohner nicht so viele PKWs besitzen wollen (siehe entsprechende Planvariante).

Energiekonzept

Das Wohnprojekt Gut Überdacht in Hallein ist ein nachhaltiges und energieeffizientes Gebäude. Das Energiekonzept basiert auf dem Prinzip eines weitgehend regenerativen, CO2-armen und energieeffizienten Gesamt-systems. Dies wird durch eine enge Verzahnung von baulicher Qualität, technischer Infrastruktur und nachhaltiger Energieversorgung erreicht. Durch eine hohe Qualität der wärmeübertragenden Gebäudehülle wird der Energie-bedarf bestmöglich reduziert. Der verbleibende Bedarf wird lokal, emissionsarm und wirtschaftlich attraktiv über erneuerbare Energien bereitgestellt.

Die Ausführung erfolgt zum großen im Wesentlichen in hochgedämmter (Zellstoff) Holzbauweise. Durch die kompakte Bauweise, hohe Dämmstandards in ökologischer Qualität und energieeffiziente Fenster und perfekte Details wird die bauliche Grundlage für die geringen Energieverbräuche geschaffen. Die Energieversorgung erfolgt durch eine Kombination aus Wärmepumpe, Photovoltaikanlage und einer Lüftung mit Wärmerückgewinnung. Die Gesamtenergieeffizienz wurde über den Lebenszyklus hinweg optimiert.

Gebäudehülle: Diese stellt einen zentralen Aspekt des Energiekonzeptes dar. Die Ausführung erfolgt als Holzkonstruktion mit einer hochwirksamen Zellulosedämmung. Die Fenster haben Passivhausqualität. Alle Decken und Dächer werden in Holzbauweise ausgeführt. Außer der Fotovoltaik (PV) über den Neubauten ist PV auch auf den Dächern der Bestandsbauten vorgehen und es können auch die Balkongeländer mit PV ergänzt werden.

Wärme und Kälteversorgung: Das Energiekonzept sieht ein integratives System zur Beheizung, optionalen Kühlung und kontrollierten Belüftung des Gebäudes vor, das sowohl energieeffizient als auch komfortorientiert ausgelegt ist. Die Beheizung der Gebäude erfolgt über eine Sole-Wasser-Wärmepumpe, welche im Technikraum des Untergeschosses Platz findet. Als Energiequelle dienen Erdsonden, die bis in den Grundwasserbereich reichen. Somit steht ein ganzjährig stabiles Temperaturniveau zur Verfügung, das einem hohen Wirkungsgrad der Wärmepumpe nutzt und die Wärmeversorgung auch an kalten Wintertagen sicherstellt. Die Wärmepumpe versorgt einen thermischen Speicher, der als Energiespeicher für die Beheizung der Räume dient. Der Pufferspeicher ermöglicht der Wärmepumpe einen gleichmäßigen Betrieb und verhindert kurzes Takten, also das häufige An- und Ausschalten der Wärmepumpe. Wird dann kurzfristig eine größere Energiemenge benötigt, z.B. durch das Aufheizen eines Raumes, dient die dort gespeicherte Energie als Puffer und wird zuerst verbraucht. Umgekehrt wird dadurch die schnelle Reaktion auf einen spontan erhöhten Wärmebedarf ermöglicht, ohne die Spitzenlast des Erzeugers deutlich vergrößern zu müssen. Der Wärmepumpe wird somit ein kontinuierlicher Betrieb ermöglicht und Leerlaufzeiten werden minimiert. Dadurch, dass sie konstant läuft und seltener ausgeschaltet ist, kann die Spitzenleistung reduziert werden, bei einem gleichbleibenden Gesamtwärmeertrag. Die Anlagentechnik wird somit reduziert und der Betrieb am optimalen Wirkungspunkt sichergestellt. Eine exakte Auslegung und Abstimmung der beteiligten Komponenten untereinander ist unverzichtbar und muss im Rahmen der weiteren Planung erfolgen.

Die Wärmeverteilung erfolgt über eine Niedertemperatur-Flächenheizung in den Fußböden, die sowohl thermischen Komfort als auch eine hohe Energieeffizienz ermöglicht. Für die Warmwasserbereitung wird ebenfalls auf größtmögliche Effizienz geachtet. Neben der zentralen Erzeugung für die Wohnbereiche ist in der Küche der Einsatz einer Warmwasser-Wärmepumpe vorgesehen, die Wärme aus der Abluft der Küche entnimmt. Ein gutes Raumklima wird durch den Einsatz einer mechanischen Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung ermöglicht. Diese sorgt stets für frische Luft und reduziert zudem die Lüftungsverluste erheblich, indem sie der Abluft Wärme entzieht und der Zuluft zuführt. Damit wird der Heizwärmebedarf weiter gesenkt, bei hohem Komfort für die Nutzenden.

Es besteht die Möglichkeit der passiven Kühlung über das Erdsondenfeld bei inaktiver Wärmepumpe. Somit lässt sich eine leichte Stahlungskühlung über das vorhandene Wärmeverteilsystem der Fußböden mit minimalen Kosten umsetzen. Zusätzlich tragen bauliche Maßnahmen, wie eine Verschattung der Fensterflächen, natürliche Nachtlüftung und die Dachbegrünung zur sommerlichen Behaglichkeit bei und machen den Verzicht auf weitere technische Kühlung möglich.

Insgesamt ergibt sich ein Konzept, das eine komfortable Wohnraumqualität mit geringem Primärenergiebedarf verbindet. Die Abstimmung der Maßnahmen untereinander ist elementar und kann im späteren Planungsverlauf durch Simulationen weiter optimiert werden.

Stromversorgung

Die Stromversorgung der Gebäude erfolgt aus der eigenen PV-Anlage ergänzt mit extern bezogenem Netzstrom. Es kommen, sowohl klassische PV-Modula auf dem Flachdach, als auch als integrierte Solarglasflächen über dem Fitnessraum und den Freitreppen zum Einsatz.

Die Doppelnutzung der Dachflächen ermöglicht die großflächige Ausstattung mit Photovoltaik. Hierbei liegt der Fokus auf einem möglichst hohen Eigenverbrauchsanteil, insbesondere für die Versorgung von Wärmepumpe, Lüftungsanlage und Allgemeinstrom. Eine Ladeinfrastruktur versorgt Autos und für Fahrräder mit PV-Strom werden. Überschüssiger Strom wird in Batterien gespeichert oder in das öffentliche Netz eingespeist.

Die PV-Anlagen leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Reduktion der CO2-Emissionen und zur Reduzierung der Energiekosten im Betrieb.