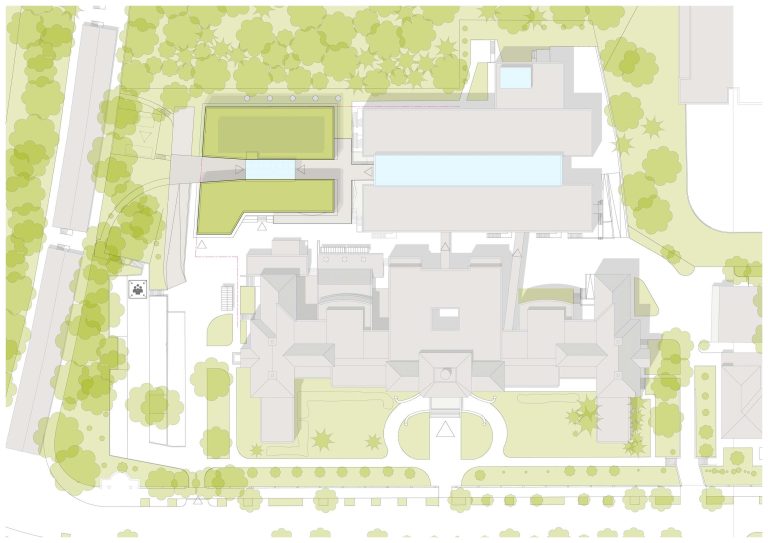

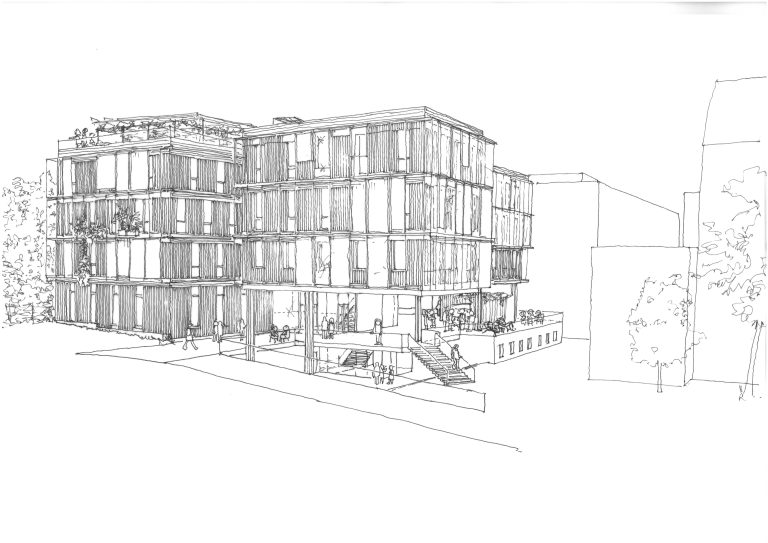

Städtebauliche Aspekte

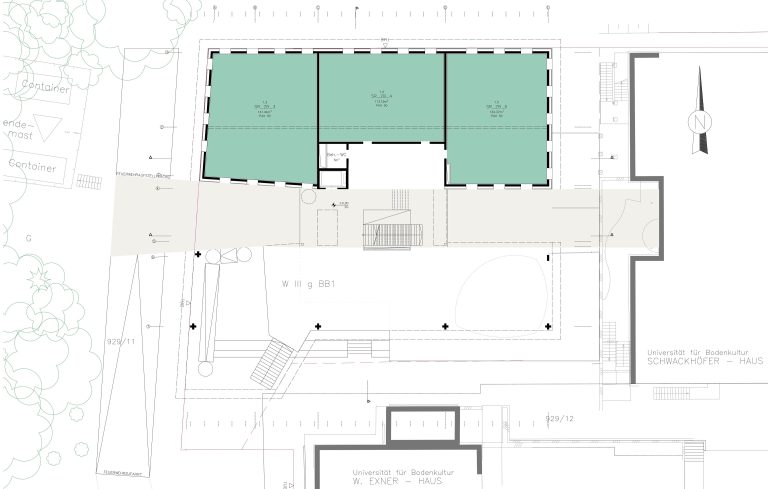

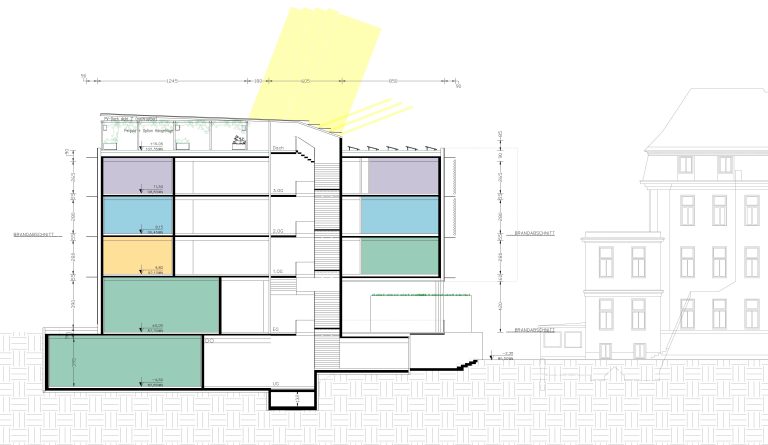

Der Holzbau nützt die mögliche Gebäudehöhe und tritt durch seine fragil scheinende Oberfläche (Holzschalung, aufgeständerte Konstruktion) als kontrastierender eigenständiger Baukörper in Erscheinung. Er vermittelt zwischen den Bestandsbauten und dem Grünraum und setzt das Bauprinzip des Franz Schwackhöfer Hauses (zwei Bauteile mit transparentem Mittelteil) fort. Der Hauptzugang zum Neubau wird über das Exner Haus und das Franz Schwackhöfer Haus angenommen. Die Aufständerung des südlichen Bauteiles erlaubt eine Weiterführung der westlich des Franz Schwackhöfer Hauses gelegenen Plattform, die in den Grünbereich führt.

Architektur

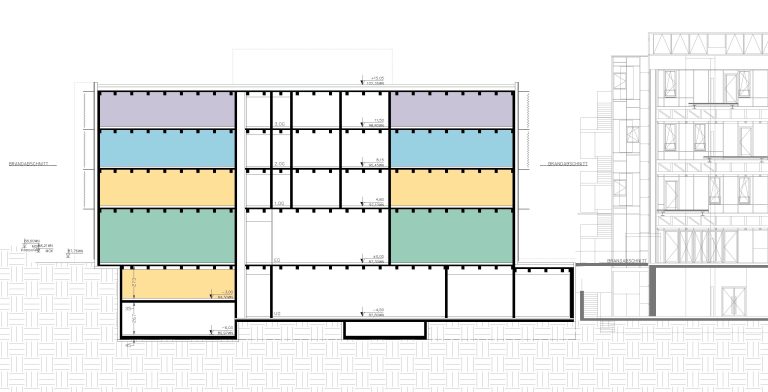

Das Erscheinungsbild nach Außen und die Atmosphäre im Inneren sind durch Holzoberflächen geprägt. Eine „Plattform“, die Plattform“, die , die durch eine Aufständerung der oberen drei Geschoße überdacht geschaffen wird, lädt zur Erholung und Kommunikation ein. Hier befindet sich der Hauptzugang in das Gebäude. Ein über diese Plattform auskragender Erker tritt spektakulär in Erscheinung und steht für die technische und ökologische Kompetenz der BOKU. Die Holzfassaden mit vertikaler Schalung sind durch stockwerksweise auskragende Vordächer horizontal gegliedert. Die unterschiedlichen Funktionsbereiche entsprechen den Brandschutzbereichen und sind am Gebäude ablesbar.

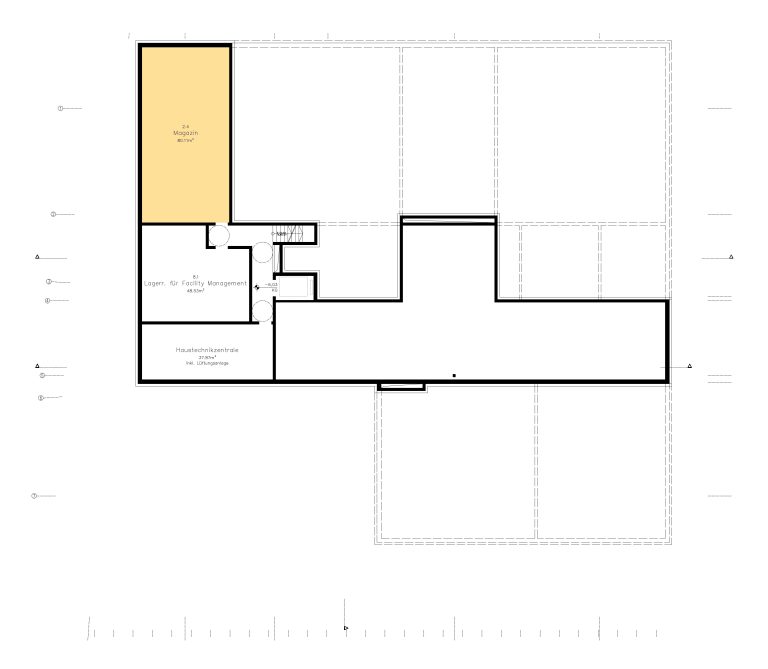

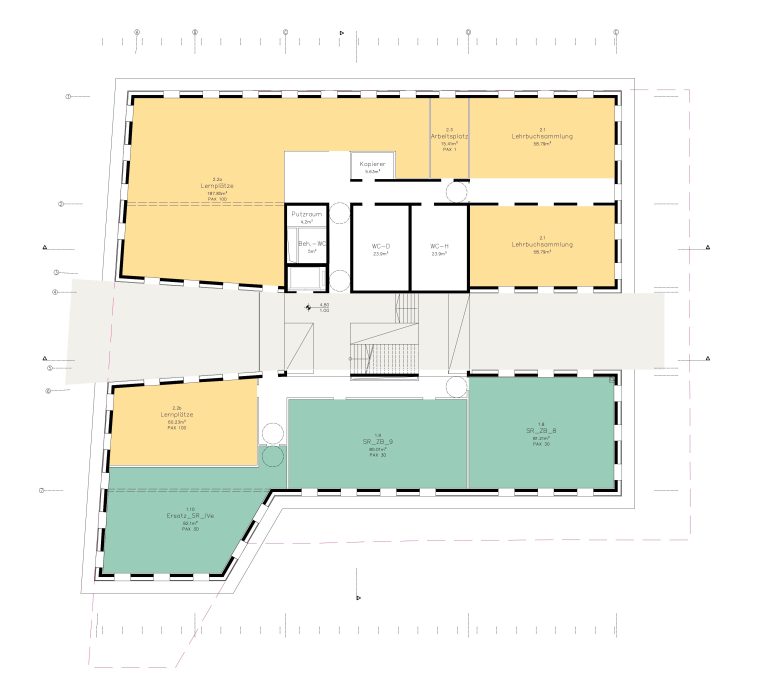

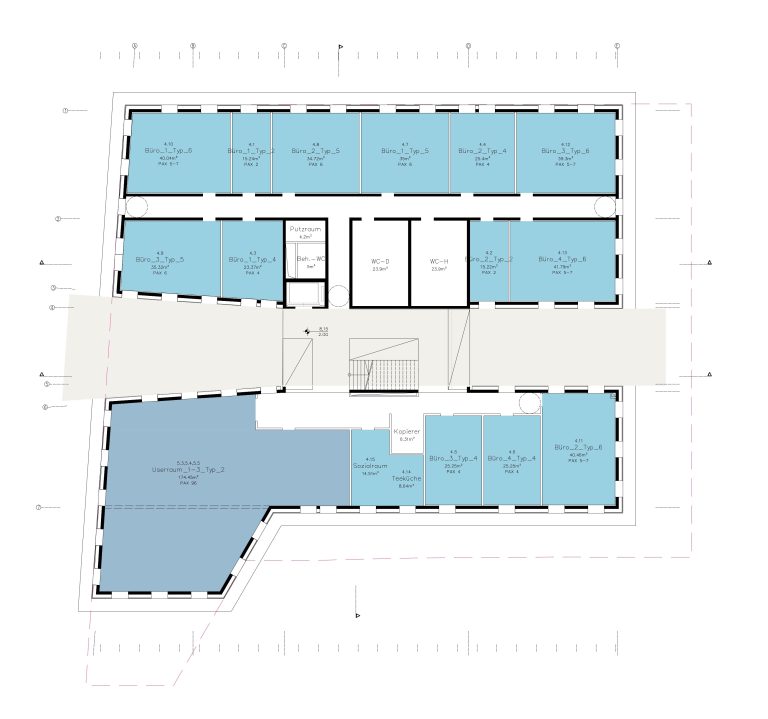

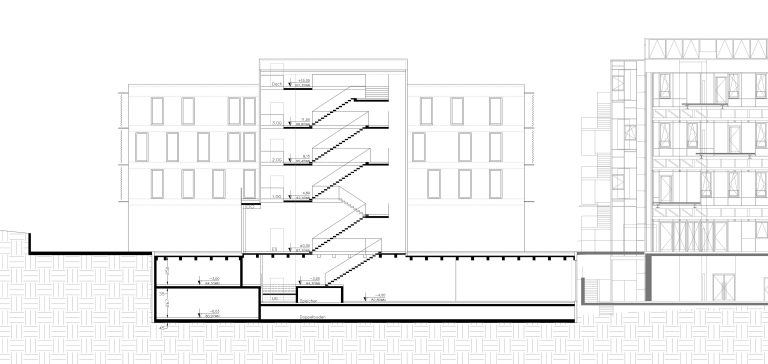

Funktionen

Die unteren drei Geschoße dienen Unterrichtszwecken. Das mittlere davon hält den südlichen Bereich frei und es entsteht ein attraktiver Kommunikationsbereich. In den beiden obersten Geschoßen befinden sich unten die User- und Poolräume, und darüber das Institut. Die einfache Tragstruktur (nördlich Außenwände und Mittelwand, südlich nur die Außenwände) ermöglicht höchste Flexibilität.

Ökonomie und Ökologie

Ein striktes Raster (der Holzverbunddecke) schafft prinzipielle Einfachheit. Die Brettsperrholzaußenwände kommen völlig ohne Verschnitt aus und geben Freiheit für die Positionierung der Fenster. Beton bleibt auf die erdberührenden Wände (im Sockelgeschoß) und das für die Klimatisierung nötige Ausmaß (Speichermasse in den neuartigen Holt-Beton-Verbunddecken) beschränkt. Der Einsatz der üblichen giftfreien Standard-Materialien ist kostengünstig und baubiologisch vorteilhaft. Eine kostengünstige Dachbegrünung mit Pergola könnte Ausgangspunkt für ein Freiluft-Forschungsarreal der BOKU sein und nutzt die Lagegunst (Fernblicke).

Gebäudetechnik

Die gute Wärmebewahrung im Winter und Kältebewahrung im Sommer werden durch den Passivhausstandard gewährleistet. Die Wärme- und Kälteversorgung erfolgt über die aktivierten Betonteile der Holz-Beton-Verbunddecke. Dabei bleiben die Betonteile nach unten hin offen. Auf Grund der Wärmeversorgung mit Fernwärme wäre eine Erdkältenutzung nicht sinnvoll (laufend erhöhte Aufwärmung). Als Kühlquelle wird eine hocheffiziente Kompressionskälteanlage eingesetzt. Die Rückkühlung erfolgt über eine entsprechende Box am Dach. Die Lüftung erfolgt in den Büros hybrid: vorrangig natürlich (Fensterlüftung) und in den Seminarräumen über großzügige Zuluftkanäle und Oberlichten bzw. Fenster. Erst wenn dies wegen niedrigen Temperaturen nicht mehr sinnvoll ist erfolgt eine kontrollierte Lüftung mit Wärme- bzw. Kälterückgewinnung. Zur Reduzierung des Kältebedarfs werden die Büros in Sommernächten über die Fenster quergelüftet, die Seminarräume über Zuluftkanäle unterhalb des Sockelgeschoßes und Oberlichten bzw. Fenster. Am Dach kann oberhalb der begrünten Pergola bzw. am Rasen (südseitig) Photovoltaik installiert werden. Damit könnte der gesamte Eigenstrombedarf des Gebäudes abgedeckt werden.

Brandschutz

Zur Erreichung der „Schutzziele“ über die Schutzziele“ über die über die größtmögliche Sicherheit für die Nutzer des Objektes, das Objekt selbst sowie Nachbarsobjekte, wurde in diesem Projekt auf eine schlüssige Planung von baulichen Brandschutzmaßnahmen und technischen Brandschutzeinrichtungen Wert gelegt. So werden die Schutzziele für den vorbeugenden Brandschutz erreicht und eingehalten. In den beiden oberen Geschoßen ist – entsprechend der Nutzung – die Flucht über das Stiegenhaus und die Anleiterung der Feuerwehr ausreichend. Im Sockelgeschoß und EG ist die Fluchtmöglichkeit direkt ins Freie gegeben. Im 1.OG kann jeweils über das Stiegenhaus oder – als zweiter Fluchtweg innerhalb von 40 Metern – über eine Brücke im Freien in den zweiten Bauteil (südlicher bzw. nördlicher Baukörper) geflüchtet werden. Die Fassade ist horizontal durch Auskragungen gegen Brandausbreitung geschützt.